Norman Prang

Norman (Berlín Este, 1967) siempre fue un soñador. Imaginaba una RDA capaz de sobrevivir como una pequeña nación socialista, al estilo de Yugoslavia, y soñaba con reformarla desde dentro. Desde la iglesia se sumó a los movimientos civiles que encendieron la revolución social del otoño de 1989. Sin embargo, para él la caída del Muro no significó una victoria, sino una gran decepción: lo vivió como una apisonadora que arrasó, uno por uno, todos sus sueños.

Yo crecí en la Helmholtzplatz, en pleno Prenzlauer Berg. En aquel entonces era un barrio profundamente obrero. Vivía con mis padres y mi hermana pequeña en un piso modesto, como la mayoría. La plaza, en el Berlín socialista, tenía poco que ver con la de hoy: era monocromática, gris, casi sin coches. No había rastro de los cafés repletos de hípsters que ahora la rodean. Entonces bastaban apenas unos pocos negocios: una panadería, un pequeño supermercado, un bar. Y nada más.

"Era un privilegiado por dos razones: mi padre era comerciante exterior para el régimen y teníamos contacto con Occidente"

Mi padre fue miembro del SED, aunque durante la Segunda Guerra Mundial había simpatizado con el nazismo. Se podría decir que era un camaleón, siempre dispuesto a adaptarse a cualquier régimen autoritario. Hoy, ya mayor, vota a la AfD. Durante décadas trabajó en el comercio exterior de la RDA como vendedor de bombas para motores diésel fabricadas en el país: mucho más baratas que las italianas o que las de la Alemania Federal.

La exportación era uno de los principales caminos que tenía la Alemania Oriental para conseguir divisas fuertes. Gracias al trabajo de mi padre, yo tuve el raro privilegio de viajar de niño a lugares como Argelia, Líbano o el Irán del Sha. Esos viajes me permitieron asomarme al mundo capitalista y comprender mejor qué significaba, en realidad, vivir bajo el socialismo.

También fui un "privilegiado" por tener familia al otro lado del Muro. Cuando venían de visita, me traían ropa, juguetes o lápices de dibujo imposibles de conseguir en el Este. En la plaza, me ganaba las miradas de todos los niños cuando aparecía con mis LEGO brillantes y coloridos.

Sin embargo, por mucho que me sintiera un afortunado, pronto comprendí que algo no encajaba. Había en el ambiente una especie de esquizofrenia colectiva, silenciosamente aceptada por todos: adultos y niños por igual.

"Existía una esquizofrenia generalizada asumida por todos"

Mis padres leían a escondidas la revista Spiegel y a mí me tenían terminantemente prohibido llevar al colegio mis cómics de Micky Mouse o mencionar que había visto la última película de James Bond. Naturalmente, aquella cinta se había emitido en la televisión occidental, y nadie debía enterarse de que la sintonizábamos en casa. Aunque, en realidad, casi todo el mundo lo hacía.

La excepción eran los que vivían en las "remotas" regiones de Dresde y Greifswald, en el sureste y noreste del país. Allí solo llegaba la DFF, la emisora oficial del régimen. A esas zonas se las conocía como el Tal der Ahnungslosen, el “valle de los que no se enteran de nada”: o lo creían todo al pie de la letra, o no creían absolutamente nada. Nunca estuvieron expuestos al influjo de la televisión occidental, ni a la seducción del consumo, ni a la idea de la riqueza como promesa de felicidad. Estoy convencido de que el peso actual de la ultraderecha anti-establishment en esas regiones tiene mucho que ver con esos cuarenta años de aislamiento mediático.

"Acabábamos asumiendo como natural esa enajenación entre lo que haces, lo que dices que haces y lo que realmente eres"

Mi madre era profesora de historia y de lenguas germánicas en un colegio. Le fascinaba contarme anécdotas y explicaciones mientras paseábamos por la ciudad. Recuerdo que, un día, caminando junto al muro en la Bernauerstrasse, me relató cómo, cuando estudiaba en la universidad Humboldt y aún no existía la frontera, el tranvía la llevaba directamente por aquella calle hasta la puerta de su facultad. Después, con una sonrisa amarga, añadía que ahora debía desviarse por Alexanderplatz y que el trayecto le tomaba el doble de tiempo.

Fue la primera vez en la que el muro no solo se hizo presente en mi conciencia, sino que además se convirtió en interrogante. Entonces le pregunté:

“¿Y por qué no podemos cruzar al otro lado? ¿Es que los de allí no nos dejan entrar?”

A ella le cambió la cara y, con semblante serio, me respondió:

"No es que los de allá no nos dejen cruzar, cariño. Los de aquí no nos dejan salir. Estamos encerrados".

Solo los jubilados, diplomáticos, deportistas de élite y algunos artistas tenían permitido cruzar la frontera. Como mi vecino, un reconocido músico de jazz a quien autorizaron a tocar en un concierto en Berlín Oeste. Su mujer y sus hijos quedaron en casa: eran la garantía del régimen de que regresaría. Una especie de fianza humana. Para quienes no tenían familia, las posibilidades de volver eran casi nulas.

Todavía más drástico fue el caso del cantautor Wolf Biermann, célebre por subir a los escenarios a denunciar el estalinismo. En 1976 le concedieron un visado para actuar en Hamburgo, en la RFA. Pero cuando intentó regresar, le retiraron el pasaporte y jamás le permitieron volver. Aquella expulsión fue un escarnio público y un verdadero punto de inflexión: provocó protestas a ambos lados del Muro. Mi madre lo conocía, y recuerdo cómo seguía la noticia con indignación. El mensaje que la RDA enviaba a los artistas era inequívoco: tolerancia cero para quien osara cruzar la línea.

"A partir de los 17 años me obsesioné con averiguar quién era informante en mi entorno"

La figura más siniestra de aquella sociedad —ya de por sí enferma— era la del Inoffizieller Mitarbeiter (IM), el “colaborador no oficial” de la Stasi. En pocas palabras: los soplones del Estado. Se calcula que representaban cerca del 3% de la población. Había que medir cada palabra en público, no fuera a ser que un vecino, un colega de trabajo o incluso un amigo resultara ser un IM dispuesto a denunciarte. Estaban en todas partes, infiltrados en cada círculo, y su tarea principal era señalar quiénes podían ser considerados “traidores a la patria”.

A los 17 años me volví casi paranoico: quería descubrir quién de mi entorno colaboraba con la Stasi. Se decía que había al menos dos informantes por clase. Tras la caída del Muro, la apertura de los Akte desencadenó una verdadera “caza de brujas” contra los delatores. Algunos acabaron en los tribunales; otros, simplemente, quedaron marcados de por vida. Lo más brutal fue que muchos descubrieron que quien había informado sobre ellos no era un desconocido, sino alguien muy cercano: un familiar, un amigo, incluso la pareja con la que compartían la cama.

Del conformismo al descontento social

He de reconocer que, durante los primeros años en la RDA, se podía disfrutar de una vida razonablemente digna: todos teníamos acceso a una vivienda nueva, el desempleo prácticamente no existía, la educación era gratuita y la sanidad, universal. Además, gracias a la televisión occidental, también éramos conscientes de las sombras que proyectaba el capitalismo al otro lado del Muro: la criminalidad, el paro masivo, la precariedad laboral, la explotación ecológica, el tráfico de personas…

Pero cuando llegaron los ochenta, la situación cambió drásticamente. El Estado estaba al borde de la bancarrota y comenzó a decaer la oferta de suministros. Todo parecía viejo, obsoleto; daba la sensación de que nos habíamos quedado atrapados en el pasado. Las mejoras sociales brillaban por su ausencia, y la percepción generalizada era que los “Wessis” vivían mejor.

El conformismo inicial se transformó en un descontento social cada vez más palpable. Además, Gorbachov ya estaba al mando en Moscú. Su visión política, revolucionaria para muchos, inspiró a gente como yo y nos devolvió la esperanza de que la política podía cambiar algo. De repente, exigir una revisión democrática del sistema, mayor libertad económica e individual, y la posibilidad de viajar libremente dejó de parecer un sueño imposible.

Como muchos otros, no llegué a completar el servicio militar. Me expulsaron por mis ideas, consideradas políticamente “incorrectas”.

"Cuando tuve que elegir universidad, tenía claro que quería salir de Berlín. No aguantaba más"

Cuando llegó el momento de elegir universidad, tenía claro que necesitaba salir de Berlín; necesitaba un cambio de aires. Opté por Rostock, una ciudad portuaria a orillas del mar Báltico, en la costa opuesta a Dinamarca. Junto con Leipzig, eran, además de Berlín Este, las ciudades más animadas de la RDA: Rostock por su puerto, Leipzig por su famosa feria industrial.

Me matriculé en Agronomía y, pocos meses después, conseguí unas prácticas y empecé a trabajar de inmediato. La vida era cómoda: ganaba unos 1.000 Ostmark, de los cuales solo 30 se iban en alquiler y 50 en comida. Casi todo lo demás estaba subvencionado por el Estado, y eso me daba una sensación de seguridad que, en otras circunstancias, hubiera sido difícil imaginar.

"Solo podíamos votar una lista única presentada por el Frente popular"

Lo que el Estado no garantizaba era la libertad de expresión ni el pluralismo electoral. Solo podíamos votar una lista única presentada por el “Frente Popular”, la coalición que reunía a todos los partidos con representación en el parlamento: el SED, los liberales del LDPD, los exnazis del NDPD, la CDU y otras organizaciones sociales. Pero, como era de esperar, eran los primeros quienes controlaban casi todo: tenían asegurado cerca del 90% de los escaños.

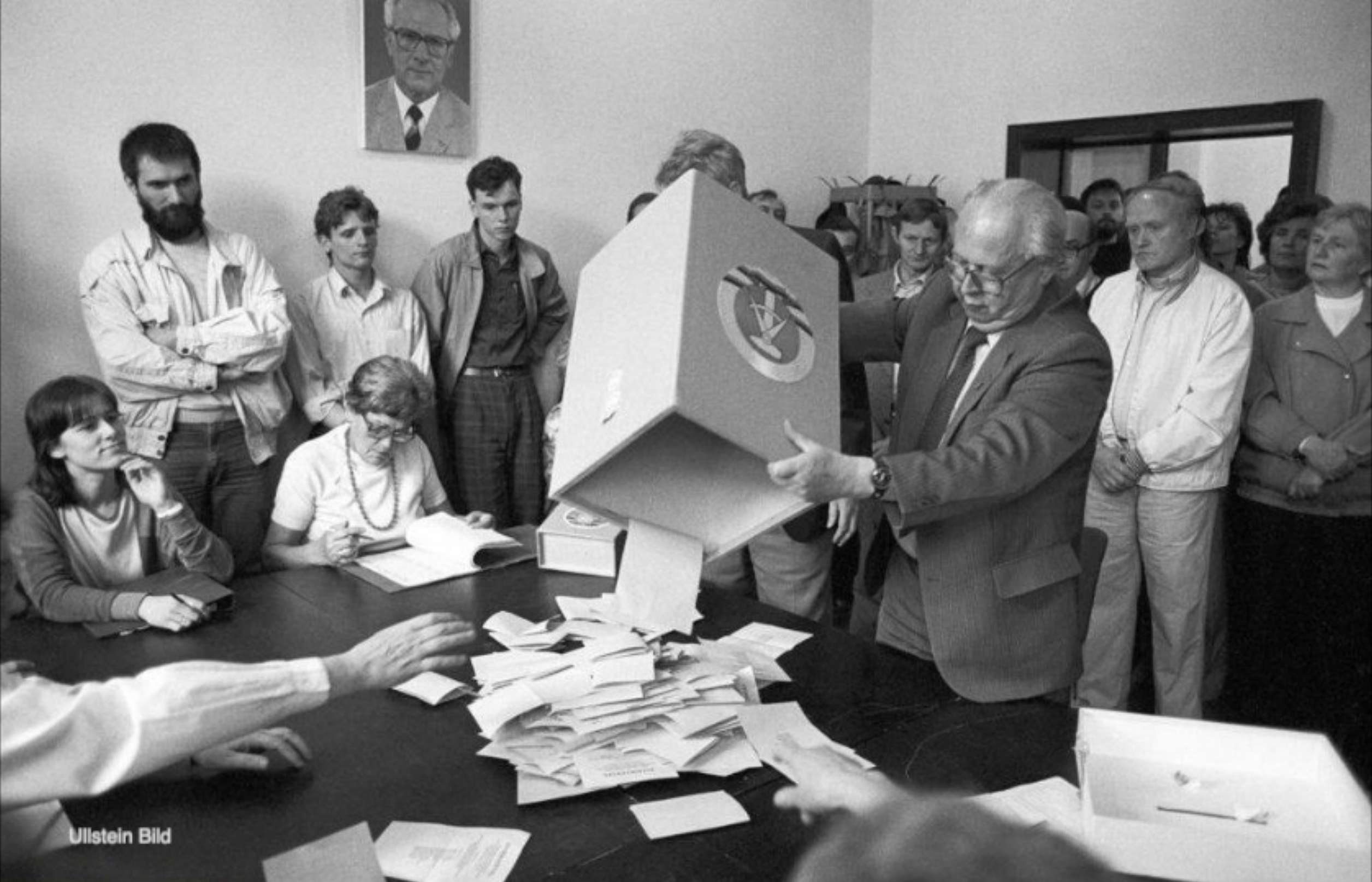

Votar se reducía a un trámite casi ceremonial. La papeleta única convertía las elecciones en un referéndum: un “SÍ” era rápido y cómodo, solo había que doblarla y depositarla en la urna. Pero un “NO” era complicado: había que tachar uno por uno todos los nombres de los candidatos. El tiempo que pasabas en la cabina ya te delataba, y los responsables del colegio electoral podían informarlo a tus superiores. Aquello convertía un gesto democrático en un acto potencialmente peligroso.

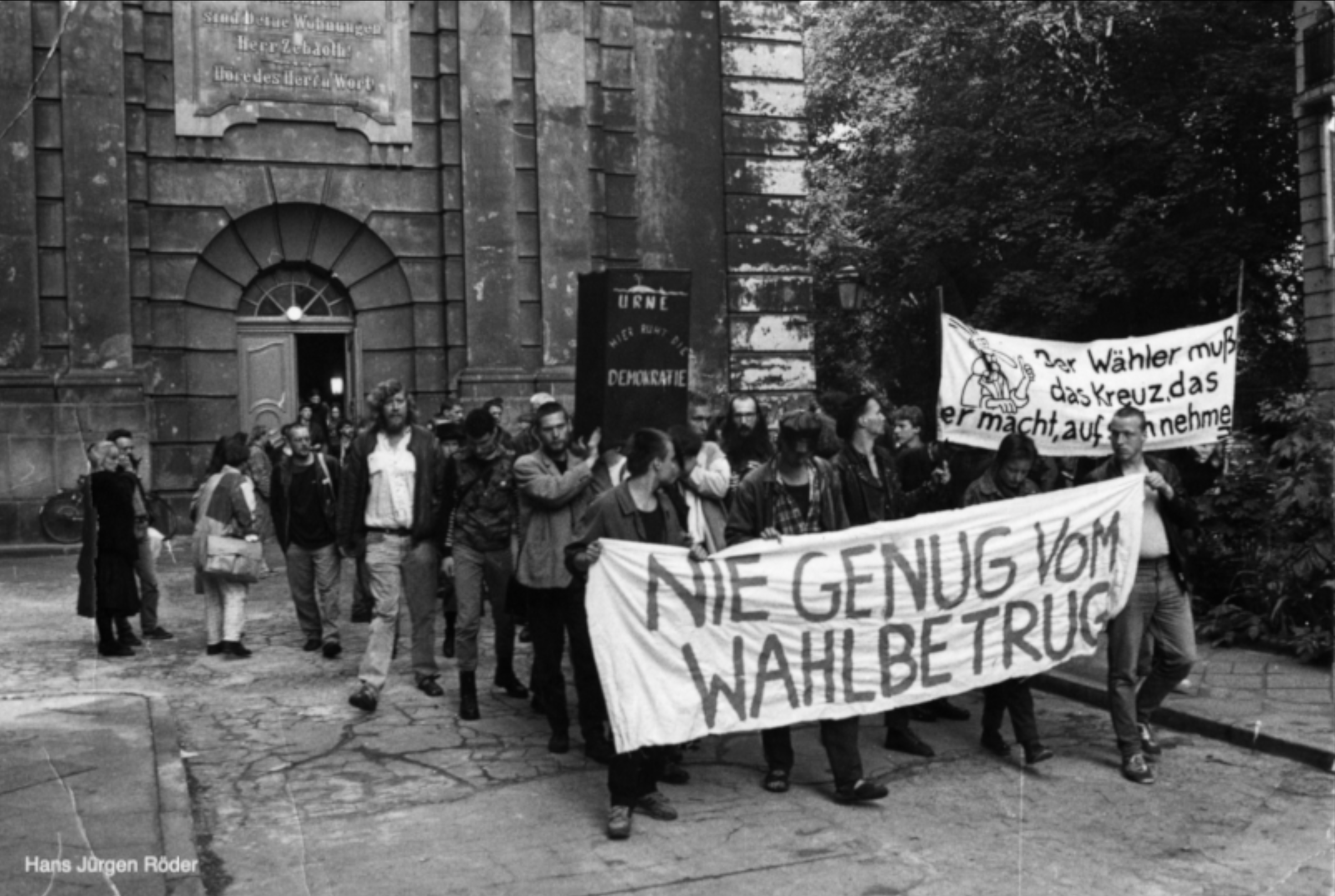

Estábamos hartos. Por eso, en las elecciones municipales del 7 de mayo de 1989, muchos decidimos boicotearlas. La mayoría éramos estudiantes. Fue la primera vez en la historia de la RDA en que ciudadanos independientes se organizaron para hacer un recuento de votos propio, a pie de urna. La abstención fue masiva.

Sin embargo, aquella noche tuvimos que digerirlo como buenamente pudimos: Egon Krenz, quien pocos meses después dirigiría el país, anunciaba sorprendentemente una participación del 98,7% y una aprobación del 98,85% de la lista única. Todo indicaba que el sistema podía disfrazar la realidad a su antojo.

Era evidente que había habido un pucherazo: los números no cuadraban. Aquello se convirtió en el pistoletazo de salida del movimiento por los derechos civiles en la RDA, despertando la indignación y la movilización de quienes exigían transparencia y justicia.

"Los que no fueron a votar, sufrieron las consecuencias".

Pocos días después, recibí una carta en el buzón de la universidad: me citaban en secretaría con urgencia. Al llegar, una funcionaria me interrogó sobre mi abstención en las elecciones. Por suerte, pude justificar mi ausencia alegando que, tras la reciente muerte de mi madre, no me encontraba en condiciones emocionales para salir de casa. Me dejaron pasar.

No todos tuvieron la misma suerte. Algunos de mis compañeros recibieron un destino mucho más duro y terminaron en el calabozo.

"Mi sueño era que la RDA sobreviviera como una pequeña nación socialista, al estilo Yugoslavia, y reformarla".

La situación era desesperante, pero nunca contemplé huir del país. No era de esos. Mi objetivo era reformar la RDA desde dentro, transformarla en una pequeña nación socialista al estilo de Yugoslavia. Me intimidaba la magnitud de una Alemania unida y capitalista, y además no quería que mi país pasara a formar parte de la OTAN.

"Muchas iglesias se volvieron puntos clandestinos de encuentro de grupos opositores"

Suplía mis inquietudes políticas en la Iglesia Evangélica, donde había sido activo desde niño. Aunque la RDA era un Estado laico que denostaba a la iglesia, esta no estaba censurada. En aquella época, muchas iglesias se convirtieron en puntos clandestinos de encuentro para grupos opositores: intelectuales, artistas, músicos. Organizábamos conciertos de jazz o rock, que llamábamos Bluesmessen. Participé en varios en Berlín, como los de Ostkreuz. Allí disfrutábamos de libertad intelectual, cultural y política en un espacio íntimo, aunque de vez en cuando se infiltraba algún IM enviado por la Stasi. Y con razón: la vigilancia era constante.

Tras las actuaciones, discutíamos sobre los problemas del mundo: la crisis medioambiental —ya presente entonces— o el accidente de Chernobyl, del que la televisión estatal DFF no informó. En los años 80 comenzaron debates reales sobre reforma política, que serían el caldo de cultivo de las protestas que en 1989 se extenderían por todo el país.

Ante estas manifestaciones, el Estado respondía cada vez con más violencia y represión.

"La última vez que pisé Berlín antes de la caída del muro, se respiraba una atmósfera extraña"

La última vez que pisé Berlín antes de la caída del muro fue en octubre de ese mismo año. Se respiraba una atmósfera extraña. Muchas viviendas de mi barrio, en Prenzlauerberg, estaban abandonadas; miles de personas habían dejado la ciudad en los últimos meses, huyendo a través de Praga y Budapest. Reinaba un vacío penetrante. La violencia del Estado se intensificó. Algunos amigos míos berlineses habían acabado en el calabozo por participar en las protestas del 40.º aniversario de la RDA, el 7 de octubre.

Poco antes, en septiembre, se había fundado uno de los grupos opositores clave en las protestas de los últimos meses: el Neues Forum, que agrupaba a diversos sectores reformistas. El “Foro Nuevo” fue el primer movimiento político de toda la RDA en mantenerse completamente al margen de la Iglesia.

"El Nuevo Foro exigía un diálogo abierto entre las instituciones y la ciudadanía"

El colectivo reclamaba un diálogo real con la población. Ya era hora de que escucharan lo que la gente pensaba. Entre los temas en discusión estaban la libertad de expresión, la transparencia de la clase política, elecciones libres y un mayor equilibrio entre el Estado y la economía. Buscábamos abrir nuestra maltrecha economía, pero no siguiendo las pautas destructivas del mercado global, sino de manera ecológica y sostenible. Estábamos sembrando las “semillas” de un nuevo mundo. El Estado, sin embargo, nunca prestó atención a estas demandas y nos consideró desde el principio “enemigos nacionales” del socialismo.

"La noticia entró por la puerta de la iglesia"

Aquel famoso 9 de noviembre, participé por la tarde en un encuentro secreto en la iglesia de San Nicolás de Rostock, donde analizamos la viabilidad del Neues Forum. Éramos entre ochenta y cien personas. Leímos el manifiesto fundacional del movimiento y, a continuación, iniciamos una ronda de discusión. Nos centramos, en particular, en cómo reformular las leyes para que, en un futuro gobierno reformista, se garantizaran varios derechos fundamentales, como el de viajar fuera del área socialista. Pero eso no era lo único que nos preocupaba. Había tanto por hacer y tantas ideas para transformar el país hacia un socialismo moderno...

🎥 [Norman ideaba formas de reformar políticamente la RDA en una reunión secreta en la iglesia San Nicolás de Rostock. Sobre las diez de la noche, entró por la puerta la noticia que nadie esperaba.]

"Nuestro deseo era tener un muro franqueable que le construyeran una puerta, pero no que desapareciera"

¿Qué sentí? Decepción. Con la caída del muro, tal como ocurrió, nuestra lucha por construir una alternativa política quedó en papel mojado.

Nuestro deseo no era derribar el muro por completo, sino tener un muro franqueable, con una puerta que permitiera cierta libertad, no que desapareciera. Tras aquel 9 de noviembre, nos quedó claro que la RDA ya no tenía viabilidad como Estado.

Al volver de la iglesia, mi amigo Dirk y yo nos tiramos en el suelo de mi habitación, destrozados, descorazonados, mirando al techo. En la habitación contigua, escuchábamos a mi hermana conversando acaloradamente con una amiga. Se contaban emocionadas todo lo que iban a poder comprar a partir de aquel día.

"En Berlín Oeste, los jóvenes tenían mucho más flow. A su lado, éramos unos mojigatos. Vi a punks de verdad"

La primera vez que volví a Berlín tras la caída del muro fue en diciembre de 1989. Tomé el metro por primera vez y bajé en la estación de Birkenstraße. Me quedé alucinado al ver que muchas casas estaban tan deterioradas como en la parte oriental.

Sí, la ciudad avanzaba más rápido: brillaba con colores más intensos, luces parpadeantes por todas partes. Los jóvenes tenían mucho más flow; a su lado, nosotros éramos unos mojigatos. Se notaba que su ropa era, definitivamente, mejor. Vi punks de verdad, de los de antes, no como los que solía ver en Berlín Este.

En Kreuzberg, me metí en una tienda de cómics y entré en el paraíso. En la RDA casi no había cómics, y mucho menos bandes dessinées francobelgas, que me chiflaban. Me dejé gran parte de mi Begrüßungsgeld (el dinero de bienvenida) en historietas de Astérix, Tintín y Moebius.

La persistencia de la memoria

Por lo demás, la ciudad no me parecía tan diferente a mi Berlín. Hamburgo, en cambio, fue otra historia. Fui con mi amigo Dirk poco después de la caída del muro.

El contraste fue enorme. Se respiraba la riqueza de la ciudad. Para un "Ossi" como yo, todo parecía muy chic, caro y elegante. Los amigos que visitamos, conocidos a través de la iglesia, todavía vivían con sus padres y tenían ordenadores, televisores y un sinfín de aparatos electrónicos.

Paseando, nos encontramos con una galería de Salvador Dalí. Para nosotros era todo un acontecimiento: el surrealismo se consideraba demasiado subversivo en la RDA. Entramos al museo y, sobre todo, recuerdo el cuadro de los relojes derretidos, La persistencia de la memoria. Nos quedamos boquiabiertos durante un buen rato, como dos imbéciles ante él. En el fondo, pensé: éramos dos ciudadanos de un mundo que estaba irrefrenablemente sucumbiendo a la historia, y aquel cuadro nos devolvía nuestro propio reflejo.

🗺️📍 Helmholtzplatz: La geolocalización de la historia marca la plaza donde Norman pasó su infancia. En la actualidad, Norman sigue viviendo en Prenzlauerberg.