Christian Weinen

Pese a ser solo un niño, Christian (Berlín Oeste, 1980) no olvida el alto grado de dogmatismo político que existía del lado capitalista del muro. Berlín Este le parecía un lugar enigmático. En parte, debido a las extrañas y repetidas visitas de sus padres al otro lado. A día de hoy, sigue sospechando que estos participaron en la huida de fugitivos germanoorientales.

Nací 19 años después de que se levantara el muro, y un minuto antes que mi hermano gemelo. Me crié en el barrio occidental de Schöneberg, en una familia liberal de clase media alta. Mi padre, un holandés, era asesor financiero, y mi madre, auxiliar de medicina. Vivíamos bien.

Mi madre era muy creyente; era una protestante convencida. Todos los domingos íbamos a misa. A mi hermano aquello le influyó mucho y, en la adolescencia, acabó estudiando teología. Hoy es cura en Múnich. Yo, en cambio, me quedé en el Berlín de la movida de los noventa y me volví un punk. Hasta hoy.

"Nos adoctrinaban desde pequeños"

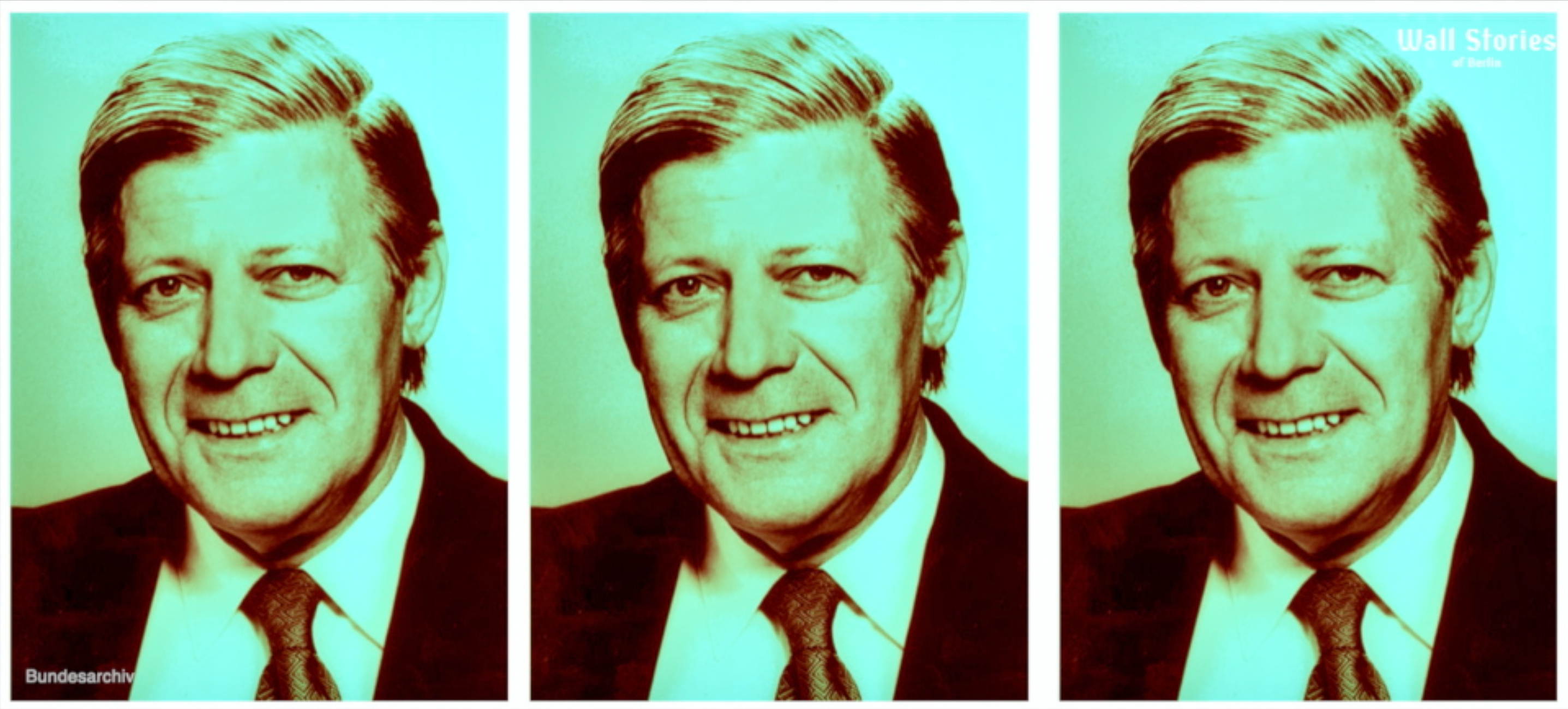

Nos llevaron a una escuela que llevaba el nombre del excanciller alemán Helmut Schmidt. En clase, solían enaltecer la figura de todos los presidentes y jefes de estado de la RFA. Y sí, como en las más turbias dictaduras, una foto de Schmidt coronaba cada aula.

Siento que nos adoctrinaban muchísimo desde pequeños. Los profesores se deshacían en elogios hacia los estadounidenses por la ayuda que nos habían brindado tras la Segunda Guerra Mundial. En clase, veíamos vídeos históricos que, normalmente, ensalzaban a los aliados occidentales. Recuerdo el del puente aéreo de Berlín durante el bloqueo terrestre de los soviéticos en 1948.

Aprendimos quiénes eran los “Rosinenbomber”: avionetas desde las que los americanos lanzaron golosinas a los niños pobres y hambrientos de Berlín Occidental durante el bloqueo.

"¡Qué buenos son los aliados! ¿Os dáis cuenta?"

Teníamos que estar agradecidos.

"Sin ellos, seríamos todos comunistas”, nos decían.

"En el comunismo", nos explicaban, “todo le pertenece a todos, pero para coordinarlo hace falta una élite que acaba corrompiéndose". Se referían, naturalmente, a Honecker y los altos dirigentes de la RDA, como unos farsantes que estaban empobreciendo a la ciudadanía con mentiras sobre la eficacia del socialismo y su economía planificada.

"Hacíamos simulacros de guerra nuclear"

Vivíamos constantemente en la antesala de una catástrofe. Aún con el miedo en el cuerpo del desastre de Chernobyl, por el cual mis padres temían la lluvia ácida, se le sumaba la tensión de la crisis de los Euromisiles. Recuerdo que llegamos a hacer simulacros de emergencia nuclear en clase.

Estábamos en la frontera natural de los "enemigos de la OTAN" (y, por ende, de "nuestros enemigos") del Pacto de Varsovia, que mis profesores llamaban el “pacto de los villanos”. Muy en línea con "el imperio del mal" con el que Ronald Reagan había bautizado a la URSS.

En aquellos ejercicios, teníamos que tratar de cubrirnos con lo que tuviésemos a mano, como un abrigo, ponernos a cubierto y tumbarnos en el suelo boca abajo hasta que sintiéramos que la "onda expansiva" ya había pasado. Qué quieres que te diga. Por muy pequeño que fuera, son cosas de las que no te olvidas.

Navidad en el KaDeWe

Nuestra navidad era muy elitista. Era una tradición familiar acudir al centro comercial de la gente pija de la City-West: el KaDeWe. Allí nos pegábamos una comilona cada 24 de diciembre. Para mí, era un día especial porque ese día nuestros padres nos dejaban beber Coca-Cola. Recuerdo los precios desorbitados de los abrigos de piel o los cuadros de las galerías de arte que veíamos en los escaparates de camino al restaurante. De vuelta a casa, a pie, siempre tomábamos un camino más largo para evitar pasar por el histórico barrio rojo de la Kurfürstenstraße (aún activo hoy en día).

"Berlín Este estaba envuelto en un halo de misterio"

El muro fue siempre una cosa fea pero práctica para mí. Lo veía cuando iba a jugar al fútbol con mis amigos a una especie de cancha que improvisamos pegada al muro cerca de Görlitzer Park en Kreuzberg. Estaba lleno de grafitis y lo usábamos de portería.

A veces golpeábamos con los nudillos para ver si escuchábamos algo del otro lado. La curiosidad siempre estuvo ahí, latente, y es que todo lo que nos llegaba del lado Este del muro de concreto estaba envuelto en un halo de misterio.

Cuando le preguntaba a mi madre, ella me explicaba que los que vivían del otro lado eran "personas normales, como nosotros", pero que estaban "encerrados".

Muchas noches escuchaba a mis padres cuchichear sobre fugas de berlineses orientales a través de unas supuestas "grietas" del muro. Aún no sé si aquellas "grietas" de las que hablaban eran figuradas o reales. Cuando me acercaba, dejaban de hablar o cambiaban de tema. Lo que sí sabía con certeza es que mis padres tenían amigos del otro lado.

De vez en cuando, nos llegaban paquetes desde allí. Venían con cosas bastante bizarras y la mayoría, rancias. Nos enviaban siempre unas chocolatinas que sabían a algo parecido al suero. Eran de un sucedáneo del chocolate. Otra vez, para navidad, la caja llegó con unos patines de hielo con un diseño anticuadísimo. Yo era un niño mimado, un Wessi en toda regla, y despreciaba bastante aquellos "regalos".

Mis padres insistían en que valoráramos lo mucho que habrían ahorrado sus amigos —a los que, por cierto, nunca vi personalmente— para conseguir todas esas cosas. Nosotros, en cambio, les mandábamos café, periódicos o revistas como la Spiegel. Una revista de esas, en el lado comunista, podía meterte en problemas. Era capitalismo neoliberal en tinta. Para que en la frontera no las detectaran, muchas veces envolvíamos esos paquetes —los "Westpaket"— por dentro con ellas.

"Hasta hoy, no sé si llegaron a ayudar a escapar a alguien. Sospecho que sí"

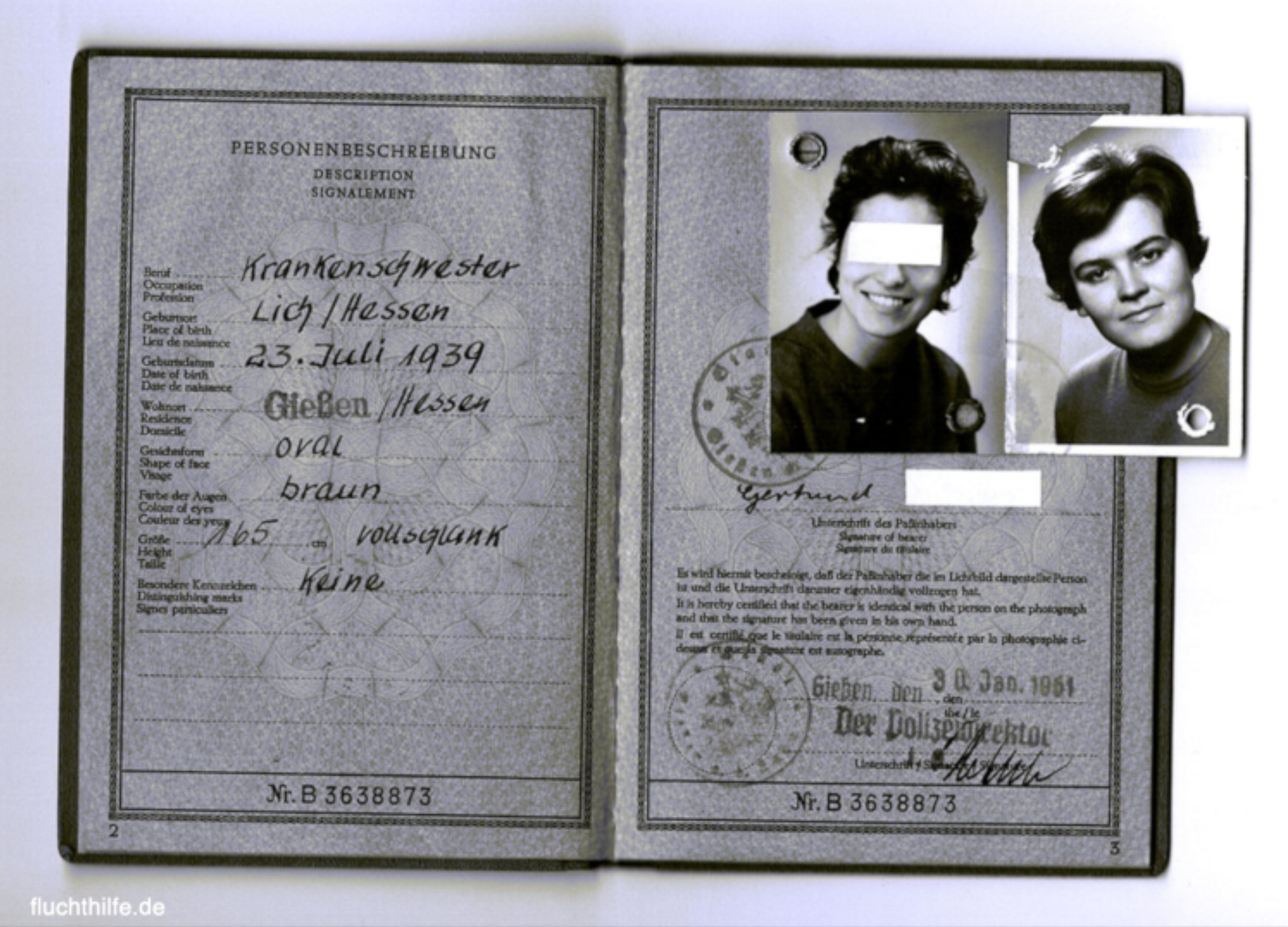

Otras veces, mis padres nos dejaban en casa de amigos de la familia y cruzaban juntos a Berlín Este. Iban a menudo. Al ser él holandés y ella alemana (pero no de Berlín), no tenían que pasar por los engorrosos papeleos que sufrían los berlineses. Jamás nos llevaron con ellos. Tampoco nos dijeron qué iban a hacer. Recuerdo que en la tele hablaban sobre familias que habían sido detenidas en la RDA por haber participado en huidas, y que incluso detuvieron a sus hijos.

Creo que su mayor miedo era que pudiéramos acabar siendo encarcelados o interrogados en alguna infame cárcel de la Stasi. Hasta hoy, no sé si llegaron a ayudar a escapar a alguien. Sospecho que sí, pero tampoco nos lo hubieran dicho.

Las estaciones fantasma

Ir en metro era una experiencia aterradora, al menos para un enano como yo. Debes saber que, tras la construcción del muro, la RDA bloqueó todas las líneas de metro que llegaban a los barrios occidentales. Sin embargo, de Oeste a Este seguían activas dos líneas que cruzaban el muro de forma subterránea.

En la superficie, esas estaciones estaban tapiadas, pero abajo, cuando el tren las recorría, reducía la marcha y el vagón entero enmudecía. Eran las "estaciones fantasma" y el altavoz dejaba de anunciar las paradas. Al entrar en esas estaciones en desuso, en semipenumbra, podías ver de vez en cuando, en los andenes, a los soldados haciendo guardia. Recuerdo que entonces, mi madre me susurraba al oído:

"Ost-Berlin..."

Y a mí me entraban escalofríos. Sabías cuando habías dejado atrás Berlín Este porque el tren aceleraba y el altavoz volvía a anunciar las estaciones. Como era el caso de la Voltastrasse en la U8, la primera de Berlín Oeste tras cruzar el barrio oriental de Mitte. De repente, daba la sensación de haber vuelto a la "normalidad".

"Fue como mezclar la euforia de un cumpleaños, Navidad, el nacimiento de un hijo… Todo a la vez"

🎥 [Los padres de Christian no se creían que el muro hubiera caído y, pese a ser tarde y de noche, cogieron a sus hijos y los llevaron a la frontera entre los dos Berlines. De aquella nueva realidad alemana que surgió con el fin de la división de la ciudad, hubo algo que a Christian le fastidió particularmente.]

"Todo iba a 'ser mejor' a partir de entonces, decían. No fue ni mi caso, ni el de mis colegas futboleros"

En el colegio, el proceso histórico de "die Wende" (la caída del muro y la reunificación) nos fue enmarcado como un punto de inflexión a partir del cual todo empezaría a ser mucho mejor. Para mí no fue así. Primero, porque tuvimos que aprendernos los nuevos estados federados que pasaron a formar parte de la Alemania reunificada, así como el dichoso himno alemán. Pero lo peor de todo fue que mis amigos y yo nos quedamos sin portería para jugar al fútbol en la calle: el muro que usábamos como meta tenía de repente un enorme y horrible agujero.

🗺️📍 Hewaldstraße, 6: La geolocalización de Christian en el mapa marca el lugar en el que vivía con su familia cuando cayó el muro en 1989. En la actualidad, Christian vive cerca de la Hermannstraße, en el Oeste de la ciudad. Hasta que llegó la pandemia, trabajaba como barman en el club "Paloma" de Kreuzberg.